東海能楽研究会

■『能・狂言について考える』

東海能楽研究会三十周年記念論集 2025年3月31日初版発行

編著者 東海能楽研究会

発行 鳴海書店

A5版 250ページ

定価 2,000円

ISBN 978-4-907952-43-3

初版 2025年3月31日発行

『能・狂言について考える』

内容

緒言 東海能楽研究会代表 林 和利

保田 紹雲

猿楽のルーツと伝搬考

翁面のルーツの研究は未だ解明に至っていない。翁面関係の資料には、戦乱などで記録が無いものや、相互に矛盾した資料や記述も多く、その解明には、文書資料の他、社会状況の基盤である歴史的事実、状況証拠、天台宗の忠尋門流口伝法門で翁の扱いに改革があったと考えられることも含めて、考古学的考察の手法で翁面のルーツとその伝播を明らかにした。

西瀬 英紀

本地垂迹の能への視点

「葛城」のシテが女体で現れる典拠と想定される春日本迹曼荼羅には一言主神の姿として、顔を隠す女神と不動明王が描かれる。明王の索とはレトリックに留まるものではない。「巻絹」の作能の背景として、明徳元年の足利義満による速玉社への神宝の奉献が考えられる。したがってシテの巫女が登場する舞台は本宮でなく新宮であると想定される。

安田 徳子

女能における叙情の表現

世上不穏であった中世には、死後の往生を祈る浄土教信仰が広がった。罪業を抱えて成仏できない女の苦悩は大きく、この苦悩を神仏に訴えて救済を願うため、自己の心情を語る叙情表現主体の芸能が求められた。能において、女シテが自らの心情を吐露することで、それを実現したのが、能《鐘巻》と能《道成寺》の成立だった。

【 キーワード:鐘・一人称・煩悩 】

三苫 佳子

能「咸陽宮」が世阿弥の作である可能性について

唐事の能「呉服(綾織)」と「咸陽宮(始皇帝)」はともに、永享元年の室町御所笠懸馬場の立合猿楽で上演されたが、「呉服」は世阿弥の作とされる一方で「咸陽宮」は作者未詳とされてきた。これまで、唐事の能やワキ方の活躍する能の多くは観世小次郎信光など世阿弥以後の作品と考えられてきた。しかし、世阿弥が「咸陽宮」という能の作者である可能性はないのだろうか。その糸口を、世阿弥伝書の世阿弥自身の言葉の中から探っていく。

佐藤 和道

豊橋市中央図書館橋良文庫の能楽関係書状(三)

佐々木寿六書状

豊橋市中央図書館橋良文庫に所蔵される文化二年(1805)四月一日付「植田貞作宛 佐々木寿六書状」の全文を翻刻し、解題を付す。佐々木は京都居住の金春流太鼓役者。国学者、歌人としても知られ、能に関する記事のほか、文化頃の京都における文人の活動や交友関係を知ることができる。

飯塚 恵理人

《佛原》試解

間狂言語り構造の比較

『平家物語』巻一「祇王」を典拠とする能《佛原》は、平家滅亡を主題とする典拠とは異なり遊女の発心譚と女人成仏を主題にしている。間狂言の語り部分において「得平本」を除く諸本は後場への興味をつなぐ詞章であり、その中で和泉流諸本は祇王や佛御前の内面を描写する傾向が強かった。

【 キーワード:『平家物語』・発心譚 】

林 和利

狂言もどき論序説

日本の伝統芸能に対する先学諸賢のもどき論を踏まえつつ、狂言におけるもどきを論じる。能のもどき、すなわちパロディーを中心に分析・分類し、その実態を具体的に明らかにする。詞章・せりふのもどきを初めとして、十一項目に分類し、それに該当する実例を示して考察する

【 キーワード:狂言・もどき・パロディー 】

藤岡 道子

狂言古図の諸本

整理と考察

本稿は江戸時代前期に描かれ始めた狂言の上演図を整理考察するものである。三十九点の主要な資料を、類型によって七群に分類し、それぞれの群の特色の現れた図を引用掲示し解読考察した。

【 キーワード:狂言の古図 】

米田 真理

豊橋魚町の町衆が演じた狂言の特徴

安海熊野社蔵 牧野新作台本をもとに

本稿では、江戸時代から戦前にかけて能楽(能と狂言)が盛んだった豊橋魚町に残る明治十年代の狂言台本をもとに、当所の狂言の特徴について考察する。これらは基本的に和泉流山脇派の台本のひとつ『波形本』に拠っているが、中には他派の演出を取り込んで独自の方法を示すものもある。また、こうした特殊な演出は師匠達からも容認されており、豊かな町における芸能の独立性とでも言うべき精神が垣間見られる。

執筆者紹介

■『能・狂言における伝承のすがた』

編集:東海能楽研究会

発行:風媒社

A5版 290ページ

定価 2,500円+税

ISBN 9784833105842

初版年月日 2019年9月30日

内容

はじめに 林 和利

第Ⅰ部 薩摩藩の能楽 林 和利

第Ⅱ部 地方の能楽と様々な位相 *研究会会員による論稿

田原藩の能楽(続) 佐藤和道

魚町能楽保存会所蔵の狂言《松囃子》伝本紹介と比較 飯塚恵理人

薩摩藩の面打師 保田紹雲

徳川家康の駿府城時代の能について 延広由美子

能《石橋》連獅子型演出の変遷―夫婦獅子から親子獅子へ 橋場夕佳

土佐派の演能図 藤岡道子

「幽玄」と「たけ」と「たけたる位」―『風姿花伝第三問答条々』「位の段」再考 三苫佳子

「かぶき踊」の誕生―女芸継承の一様相 安田徳子

第Ⅲ部 三河地域周辺の芸能 研究・学習便覧

序 三遠南信地域の芸能によせて 朝川直三郎基金 代表 朝川知勇

三河地域周辺の芸能を学ぶために 米田真理

【論稿】伊勢猿楽の三遠地域への参勤 保田紹雲

【論稿】三遠南信の地芝居 安田徳子

【論稿】吉田藩の能楽 佐藤和道

【論稿】近代における愛知県の能楽の歩み 飯塚恵理人

【報告】豊橋能楽こども教室の取組み―地域における能楽文化の伝承活動 長田若子

【伝記】異端児 井上禮之助のこと 野崎典子

【作品紹介】能〈杜若〉〈矢矧〉〈鴛〉 狂言 小舞謡「海道下り」 田﨑未知

【コラム】豊橋市日吉神社の能面・中将 保田紹雲

【研究の手引き1】三河地域芸能の調べかた 米田真理

【研究の手引き2】三河地域の新旧地名・芸能対照表 米田真理

おわりに 三苫佳子

【目次】の詳細は風媒社Webページよりご覧下さい。

❖ 東日新聞に『書評』が掲載されました。

❖ 中日新聞で紹介されました。

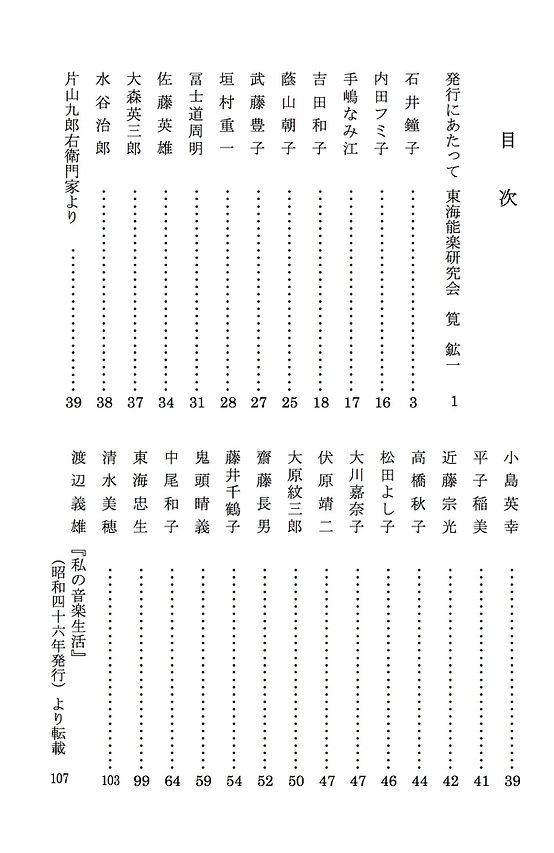

■ 能楽を愛好した人々の思い出

—「近代名古屋の能楽を支えた人々」に向けられた手紙より—

平成23年(2011)1月発行

【目次】

■ 東海能楽研究会 催花賞受賞記念論文集

平成19年(2007)3月発行

【目次】

■ 愛知県芸術文化選奨文化賞受賞記念

東海能楽研究会 十周年記念論集

平成17年(2005)5月発行

【目次】